Всем привет, меня зовут Ден, мне 32. Хочу в этом посте рассказать, почему начал менять свою жизнь. Что подтолкнуло и к чему привело.

⚠️ Откровенный пост. Много букв, боли и результат.

ФАЗА 1. Пробуждение

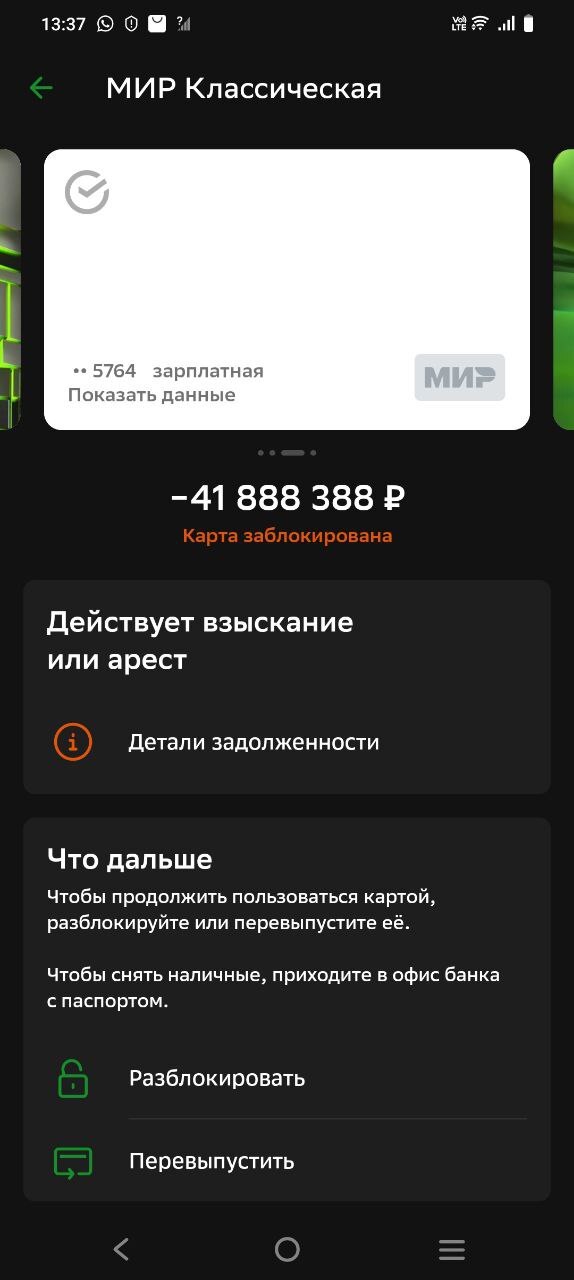

Как и всегда, полтора года назад, обычным утром, за завтраком, я чистил кучу спамовского оповещения на телефоне и среди них было одно сообщение - "ваша карта заблокирована". Открыл банк и увидел долг. Что в этот момент я почувствовал? Ничего... 0 реакции. Я лишь задумался, куда теперь зачислять свой заработок? Я понял откуда взялся долг, я влез в одну из сложных и запутанных мошеннических схем при приобретении авто. Супруга начала срочно искать решение, ну а я, не предпринимал никаких действий. Я уже привык, что жизнь преподносит сюрпризы с обратной стороны и вроде они сами как-то рассасываются (как оказалось не сами). Спустя пару недель мы нашли решение - через банкротство, но пост не об этом.

Внутри себя понимал, что жизнь никуда не движется, у меня нет нормального дохода, нет своей крыши, нет навыков, нет целей и здоровья. Я просто существую и плыву куда-то. За 10 лет, меня не раз навещали мысли, что нужно что-то менять в жизни. Иногда я прислушивался, иногда игнорировал их и видимо, данная ситуация с долгом, пробудило что-то внутри меня. Я решил, сбросить старую шкуру с болезнями, с бесцельностью и т.п. и нарастить новую версию себя. Конечно, я и раньше начинал якобы новую жизнь, но ничего не предпринимал, надеялся, что вот сейчас, жизнь преподнесет мне энергию, цели и понимание бытия. Я держался пару дней и всё возвращалось на свои круги.

Но почему я начал меняться именно в этот раз? Просто всё зашло слишком далеко. Я смог заставить себя проанализировать всю свою прошлую жизнь и понять, к чему я приду, если ничего не менять. Спойлер - я останусь без семьи, без хорошего дохода, буду побираться по съемным хатам и питаться тем, на что хватит бюджета. Да, именно так, я оценивал себя прошлого.

ФАЗА 2. Начало действий

Чтобы начать меняться, недостаточно просто думать об этом, нужно составить план, по которому необходимо действовать. Я понимал, что с дисциплиной у меня очень плохо, как и с настроением и мне нужен тот, кто поможет выпотрошить всё мое прошлое, найти тот момент, с которого моя жизнь обесценилась и вернуть вкус к жизни.

Для понимания, у меня "был" ряд психологических проблем:

Нет радости жизни

Нет настроения, а точнее оно всегда пессимистичное

Нет эмоций (как радостных, так и печальных)

Не хочется просыпаться по утрам

Не хочется выходить на улицу

Не хочется общаться

Не хочется принимать решения

С другой стороны, я не могу назвать себя "существом". Я не толстый, не пьющий, молодо выгляжу, если надо что-то починить или сделать (повесить, построить) я прекрасно в этом разберусь и сделаю. В общем, положительных качеств предостаточно.

Но внутренний набор темных качеств, не даёт мне развиваться в жизни, как человеку. Организм, как-будто пытается уничтожить меня. Есть даже такой термин:

Танатос (инстинкт смерти). Это теоретическая идея, что у мозга есть стремление к самоуничтожению, если отсутствуют сила жизни (либидо), стремление к росту, любви и цели.

Собственно, за помощью я обращался сначала к психологам (их у меня было трое), после нескольких недель общения и понимания, что результата нет, они перенаправляли меня к психоаналитикам (их было двое). Находил их на авито, т.к. там дешевле всего.

До этого, я никогда не общался с психологами и вообще считал, что они только высасывают деньги. В итоге правда это или нет, я не смог понять. Я общался через день, на протяжении полу года суммарно. Первые 3 месяца - с одним, но он уехал на повышение квалификации и я не смог закончить с ним общение, т.к. он больше на связь не выходил. И со вторым тоже 3 месяца. Я рассказывал много о своём прошлом, что жил без отца (он умер, когда мне было 2 года и больше мужчин в семье не было), мать не особо меня жаловала и вообще я рос один, в плане, что она сутками работала, иногда приходила проверить меня и снова уходила и т.п.

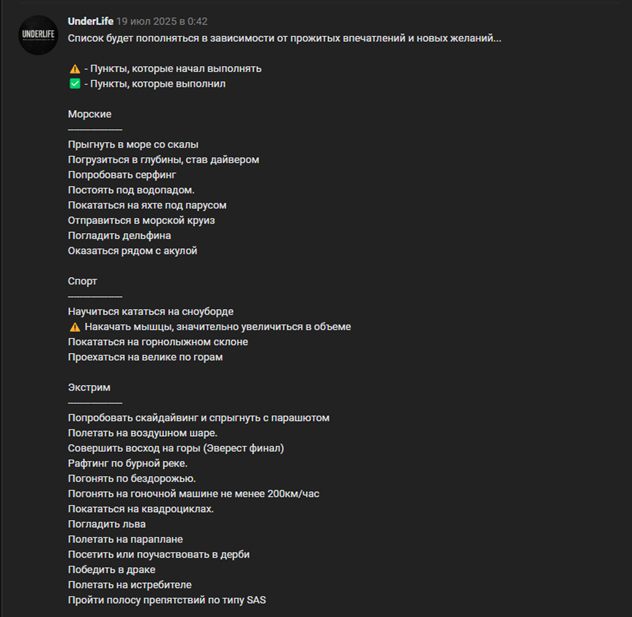

В общем, психоаналитик по выписывал мне бады, триптофан и мелатонин, чтобы я кони не двинул от пессимизма и это начало помогать. Со временем исчезла тревога и гневное настроение. В итоге мы нашли корень проблемы, но выкорчевать его не успели. Аналитик улетел в отпуск на месяц и всё. Больше на связь я с ним не выходил. Перед отпуском, он дал задание, составить список моих целей и желаний, всё что в голову приходит. Я составил и убрал в ящик, даже не обратив на него внимания. Чисто для галочки.

Таблетки имеют свойства заканчиваться и я не стал их больше покупать. Из плюсов, улучшился сон, исчезло постоянное, негативное настроение и даже появилось желание что-то делать.

По результатам работы с психологами, у меня - субдепрессия, но она проходит, если менять себя и мышление. Моё мнение - для человека с таким грузом, как у меня, сложно начать меняться и нужен человек, который поможет разобраться и вернуть хотя бы маленькую радость к жизни, у кого-то это родственники, у кого-то друзья, у меня ни того, ни другого.

Больше я с психологами не работал и решил самостоятельно меняться. Менять мышление, перестать злиться на ситуации и окружающих людей и самое сложное - начать любить себя.

ФАЗА 3. Изменения

Последние пол года, я самостоятельно работал с психологическим состоянием. Было очень сложно по началу его контролировать. Постоянно скатывался в негативное состояние. Со временем брал себя в руки и мне потребовалось значительное кол-во времени, чтобы полностью убрать негатив и начать потихоньку чувствовать жизнь. На сегодняшний день, я намного легче просыпаюсь, нет агрессии, начал тянуться к общению с окружающими и даже улыбаться.

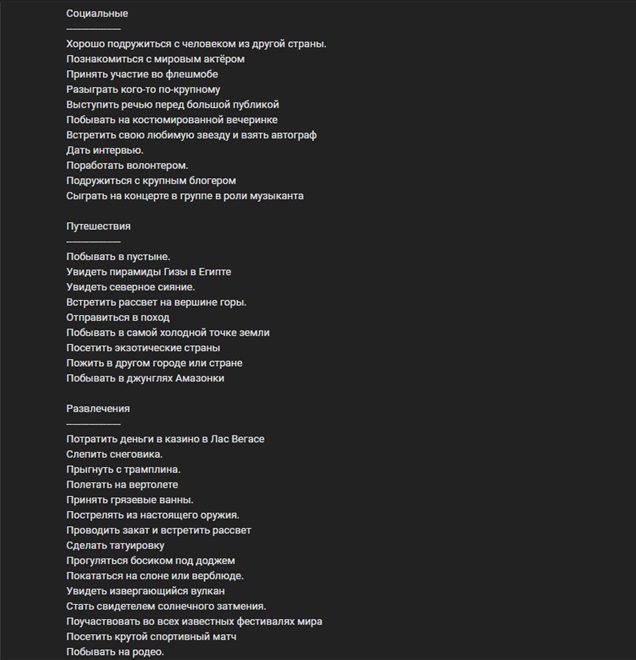

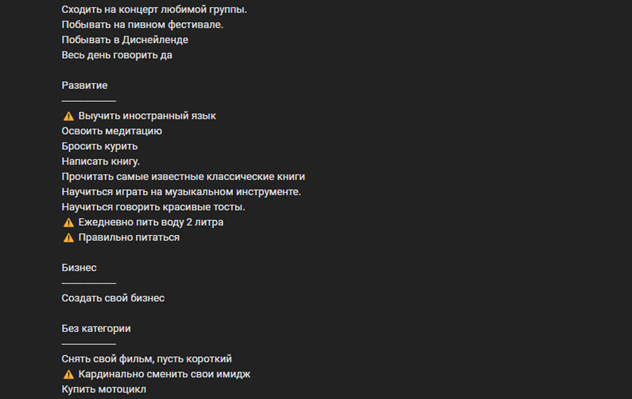

Разобравшись с внутренними проблемами, я стал думать о будущем. К чему хочу прийти, где жить, в какой сфере работать и т.п. Выстроив примерный Road map я вспомнил о списке желаний, который делал по заданию психолога. Я решил посвятить несколько дней, на его доработку и вписать только истинные желания и стремления. Потратил времени больше, неделю и вот результат:

Т.к. у меня нет большого кругозора, я решил, что буду пополнять список по мере саморазвития. Я уже начал выполнять некоторые пункты, они вроде как самые простые и зависят от части друг от друга.

Самое страшное для меня было - что не смогу следовать своим целям, из за низкой дисциплины и самоуверенности. Поэтому, я поэкспериментировал месяц, посмотрел как организм реагирует на изменения и только после этого, выстроил план следования. Да, список не простой, возможно кажется необычным, невыполнимым или слишком затяжным. Когда я его составлял, мне было всё равно, это то, что хочу истинный я, никем не навязанный и я выполню всё. Это моё обещание себе!

ФАЗА 4. Перемены

Что насчёт личной жизни? Карьера, своё гнездо? Это направление я тоже продумал, оно заняло не день или неделю, а 3 месяца. Благо у меня прекрасная супруга, которая терпела прошлого меня 15 ЛЕТ!!! Когда она вспоминает все те моменты, мне не верится её словам. Как будто это был не я, а нечто управляло моим телом. Мне хочется заплакать, от того, что так много боли принёс своим характером ( не физической, а моральной), но она надеялась, что я изменюсь. Старалась помочь, но я не реагировал на помощь. И сейчас, наконец видеть её улыбку от радости...

Изменив своё внутреннее состояние, я решил кардинально изменить и внешнее окружение. Я уволился с нелюбимой работы, запас подушку на полгода и сейчас уже второй месяц обучаюсь на IT направление, не потому что популярно, а потому, что мне до усрачки приносит это удовольствие. Это сейчас главная моя цель - сменить проф. деятельность.

Последние 10-12 лет, я был очень закрытым человеком. Ни где не отсвечивал, ни с кем не общался, сидел в квартирке, депрессировал и морально разлагался. Теперь принял решение, быть открытым ко всему и через "зубы", завёл блог, где буду показывать, как достигаю целей из списка, а также рассказывать о депрессивных состояниях и как я с ними справился. Возможно, кто-то оказался в такой же ситуации и мои посты, смогут помочь.

Те проблемы, которые я здесь описал - это лишь малая часть от пережитого. Я очень долго работал над собой, чтобы изменить внутреннего себя и исцелить все проблемы, которые тянули вниз.

Ну а что насчёт долга? Прошёл год с момента оформления банкротства, сейчас оно подходит к концу, я обрету финансовую свободу и начту грамотно вести бюджет. Процедура не простая, требует жесткого терпения и накладывает определенные неудобства. Я считаю, что если бы не произошла такая ситуация, то моя жизнь осталось бы прежней. Так что я благодарен судьбе, за такую (хоть и неприятную), но возможность, которая дала хорошечный пендаль к развитию.

В завершении.

Если ты прочитал(а) до конца, то я удивлен, что мой пост смог зацепить и надеюсь понравиться)) Любому человеку не просто выставлять себя с тёмной стороны, тем более на открытую публику. Мне также далось это не просто... Я не просто показал, что мою внутряку не пожелаешь и врагу, я хочу показать на своём примере, что можно выбраться из любой психологической задницы.

Если вдруг, я смог действительно чем-то зацепить, то предлагаю следующие темы для обсуждения

О чем рассказать в следующем посте?

Пишите, задавайте вопросы, буду рад поотвечать 😉 Всем добра!